Digitaler Atlas NS-Verbrechen – Nazi Crimes Atlas

PROJEKT

NCA Projektbeschreibung – Nazi Crimes Atlas [PDF]

Grundlage und Anlass

Zentrales Anliegen des Projekts „Digitaler Atlas NS-Verbrechen“ ist die digitale Kartierung von Tatorten nationalsozialistischer Verbrechen. Dazu werden verschiedene Quellen und Verzeichnisse von Konzentrationslagern, Zwangsarbeiterlagern und Kriegsgefangenenlagern zusammengeführt. Weitere Tatorte in Deutschland werden in den Akten der deutschen Justiz zu NS-Verbrechen zwischen 1933 und 1945 erfasst. Ziel des Projektes ist es, auf der Grundlage der über 25.000 dokumentierten Fälle von NS-Verbrechen auch die ungesühnten Verbrechen zu kartieren. Dabei werden voraussichtlich 80 % der deutschen Kommunen im heutigen Bundesgebiet und ca. 8000 Tatorte in Deutschland kartiert und in einem zweisprachigen digitalen Atlas sichtbar gemacht. Die Darstellung erfolgt thematisch gegliedert, z. B. nach Pogromen, Denunziationen, Endphaseverbrechen oder so genannten Krankenmorden. Das Projekt ist Teil der Bildungsagenda NS-Unrecht der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ).

Ziele

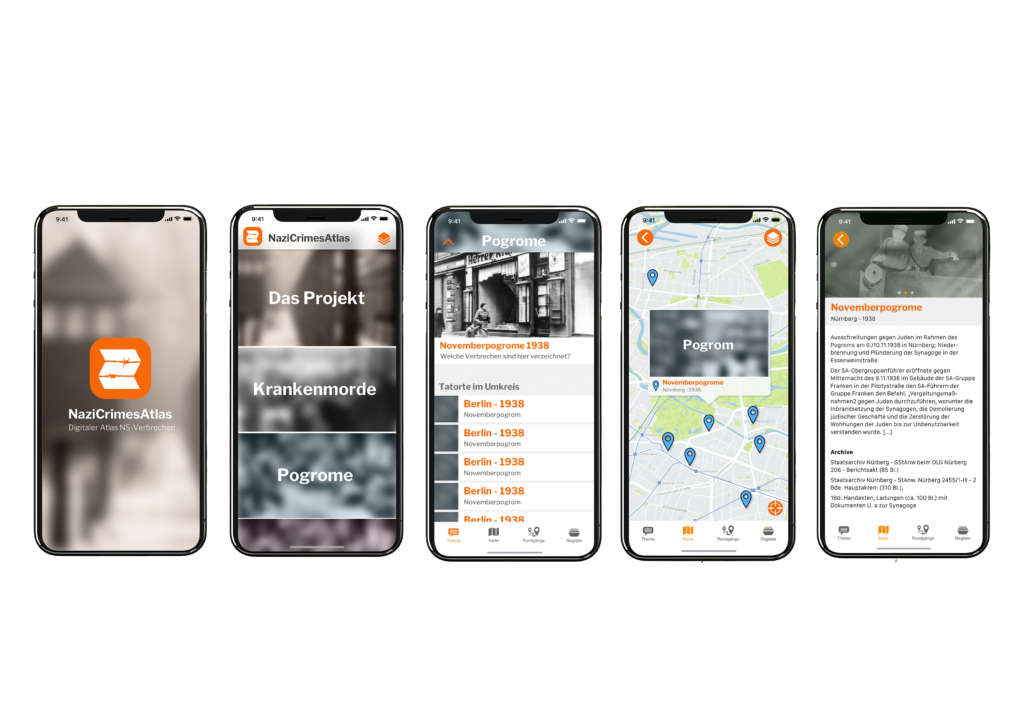

Unser Ziel ist es, ein Defizit in der Zugänglichkeit dieser wichtigen historischen Daten zu beheben. Wir bereiten Expertenwissen niederschwellig für die Öffentlichkeit auf. Durch aktivierende Vermittlung der NS-Vergangenheit und die Sichtbarmachung ermöglichen wir, Erkenntnisse und Verständnis zu gewinnen und Lehren daraus zu ziehen. Mit dem Projekt wird das Verständnis des Holocausts und anderer NS-Verbrechen vertieft und erweitert. Die App für Smartphones gestaltet den Zugang einfach und unmittelbar. Initiativen finden konkrete Taten und Tatorte unmittelbar an ihrem Ort für Recherchen wieder. Das Projekt versteht sich als Beitrag zur Public History und Citizen Science.

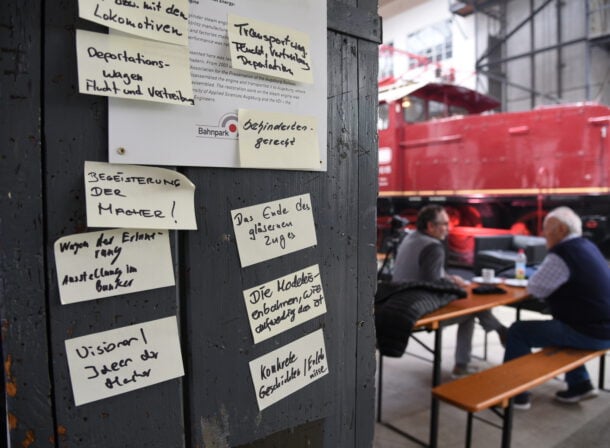

Umsetzung

Die zentrale Komponente des Projekts ist eine kostenfreie Smartphone-App, die den Zugang zu den historischen Tatorten ermöglicht. Der Auftakt erfolgt mit den NS-Verbrechen der sogenannten „Reichspogrome” im Jahr 1938. Nach Vervollständigung der Übertragung umfasst der Atlas über 8000 Orte nationalsozialistischer Verbrechen in Deutschland. Die Fülle der Daten zeigt den Umgang der Justiz und der deutschen Gesellschaft mit den NS-Verbrechen. Dabei werden alle Opfergruppen erfasst – nicht nur die jüdische Bevölkerung, sondern auch andere von den NS-Verbrechen betroffene Menschen.

mit den NS-Verbrechen. Dabei werden alle Opfergruppen erfasst – nicht nur die jüdische Bevölkerung, sondern auch andere von den NS-Verbrechen betroffene Menschen.

Wir gehen aktiv auf Initiativen zu und schulen sie für die Partizipation, Vertiefung und Erweiterung der Recherche. So werden Daten und Materialien in der App fortlaufend ergänzt.

Wirkung

Der „Digitale Atlas NS-Verbrechen“ vermittelt Kompetenz und schult die Kritikfähigkeit. Damit stößt Bewusstseinsprozesse vor Ort an. Erinnerung wird hierbei als Würdigung der Opfer der NS-Verbrechen verstanden. Die App als Medium für eine Vielzahl von Zielgruppen bietet jederzeit und ortsbezogen den Zugriff auf relevante Informationen und trägt nachhaltig zur politischen Bildung bei. Öffentlichkeitsarbeit und der Fokus auf junge Generationen werden das Projekt in seiner Wirkung zusätzlich stärken, zur kritischen und tiefgehenden Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beitragen und zivilgesellschaftliches Engagement fördern.

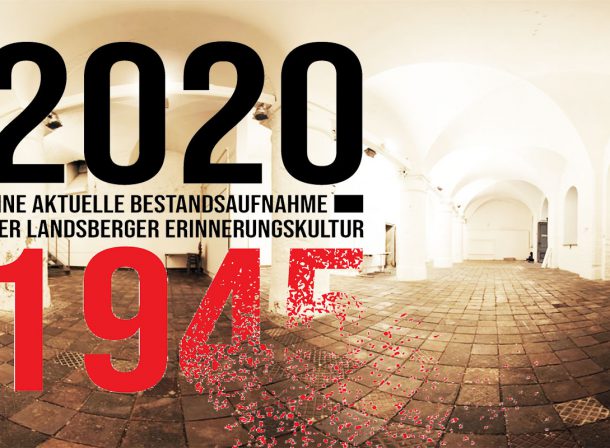

Einordnung in die Erinnerungskultur der BRD

Das Projekt erweitert die Möglichkeiten der Erinnerung und fördert den Diskurs über Täterschaft, deren Strafverfolgung und das generelle Verständnis von Schuld und Verantwortung. Es bietet eine Plattform für zivilgesellschaftliches Engagement und eine kontinuierliche Quelle der politischen Bildung. Durch die ortsbezogenen Informationen und die Einbindung aller Opfergruppen wird die Geschichte greifbarer und zeigt die Breite der betroffenen Bevölkerungsschichten. Vergessen wäre eine zweite Phase des Verschuldens und einer Unterlassung gegenüber den Opfern. Der „Digitale Atlas NS-Verbrechen“ schafft daher nicht nur ein historisches Nachschlagewerk, sondern auch eine lebendige, aktuelle Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur.

WEBSITE

www.NaziCrimesAtlas.org

DURCHFÜHRUNGSZEITRAUM

1.4.2024-31.12.2025

BETEILIGTE LÄNDER

Deutschland

GESAMTKOSTEN

770.431 Euro

PROJEKTRÄGER

dieKunstBauStelle e. V.

PROJEKTLEITUNG

Wolfgang Hauck

WISSENSCHAFTLICHE PROJEKTLEITUNG

Dr. Edith Raim

KONZEPTION UND IDEE

Wolfgang Hauck, Dr. Edith Raim

KOOPERATIONSPARTNER

berlinHistory e. V.

PARTNER

Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung e. V.

Anne Frank Zentrum

FÖRDERPROGRAMM

Bildungsagenda 2024

Cluster digitale Lernräume

FÖRDERUNG

Das Projekt wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

STATUS

Das Projekt wird derzeit realisiert.